苗疆蛊术传说-正面对线激辩-古籍禁令与现实科学-真相曝光

围绕苗疆蛊术传说,梳理史籍与法典、历史冤案、人类学田野与现代科学解释,拆解标签与谣言链条,并给出可执行的辨伪与处置思路。

粥粥酱suki

这事儿一上来就被黑子网用户问到“真不真”,别急,先掰扯史料。古书里确有“聚百虫斗毒,存者为蛊”的说法,听着骇人,但它更多是古人的世界观与想象方式:把陌生的病与毒,塞进一个能讲得通的叙事框架里。与此同时,古代法典把“造畜蛊毒”列为重罪,说明官方态度很明确:这玩意儿被视作扰乱社会秩序的禁忌与迷信,而不是能拿来开课传承的“技术流”。所以,历史文本不是“说明书”,更像一面镜子,照见当时社会的恐惧与管控。 再看传播逻辑:古人讲蛊,常与“瘴”“毒”“南方”一起出现,情绪价值拉满,信息含金量却不高。

它像民间版“悬疑剧”,把病因、敌意、环境不适打包成一个可被指认的“蛊”。这也解释了为何相关叙事常见,却很难拿出可复现实验与医学证据。

历史上最出名的不是“谁真的下蛊”,而是“谁被蛊背锅”。巫蛊之祸就是典型:政治斗争披上了“巫蛊”的外衣,朝堂成修罗场。若以侦探视角看,这是“动机工具证据”三件套里,动机最充分、证据最单薄的一次甩锅大戏。它证明的不是术法有效,而是“指控的社会效力”:只要把对手贴上“蛊”的标签,舆论与法律就能被推动,后果极其严重。 这给我们的启发是,当你听到“某地某人会下蛊”,先别被词儿吓住,问三件事:是谁在指控,动机是什么,证据到哪步。

若这三问无人能答,多半又是一出“名词很吓人,事实很贫穷”的剧本。

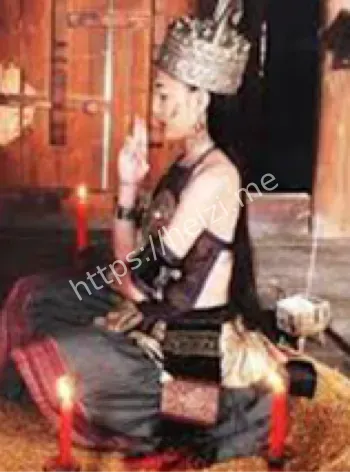

苗族被贴“放蛊”标签的来龙去脉:他者叙事与猎奇文艺“苗疆蛊”的绑定,是怎样炼成的?一半来自历史的他者化凝视:对陌生地理与族群的想象,惯性地与“毒与术”挂钩另一半靠文艺作品添油加醋,把“情蛊、虫蛊”包装成带滤镜的奇幻梗。久而久之,猎奇感成了固化印象,真正的地域文化与日常生活反而被边缘化。 值得警惕的是,这类标签会回流进现实,影响就业、婚恋与公共观感。学界与地方研究者多次辟谣:别把传说当身份证件。对个人与社区而言,被“妖化”的后果并不浪漫,是实打实的社会成本。

人类学视角的“蛊婆”与指控机制:村社秩序、婚姻与恐惧田野研究告诉我们,“蛊婆”不只是故事角色,还是社会机制里的“角色位”。在一些历史语境下,“巫蛊指控”承担了威慑与规训功能:它能吓退潜在的越界行为,或在婚姻、财产纠纷中当作舆论筹码。换句话说,“下蛊”常常不是化学操作,而是社会操作真正起作用的,未必是罐子里的虫,而是人心里的惧。 这也解释了为何指控常与社区冲突同频出现。指控像是一把“道德手术刀”,名为治病,实为切割,把“我们”的安全感建立在排斥“他们”之上。

懂了这个逻辑,就能看穿许多看似离奇的民间案件叙述。

现代科学与媒体求证:中毒感染心理暗示三件套把显微镜搬上台,很多“中蛊”现象更像“中毒感染心理暗示”的三件套:食物霉毒、寄生虫、细菌毒素,加上强烈暗示与群体恐慌,足以拼出“离奇症状”。临床上最怕的不是“蛊太玄”,而是延误就医。一旦遇到疑似“中蛊”,请把注意力放在采样、化验、排查接触史与可疑饮食上,同时保留刑事角度的投毒可能。至于媒体报道与专家访谈,大多强调“未见其事”的基调不是否认病与害,而是要求证据与方法学到位。